―業務改善×AI活用の両軸で、生産性を最大化する―

生成AI研修の現場から見える変化

2025年に入り、全国各地で多くの生成AI研修を実施してきました。

企業の関心はかつてないほど高まり、

弊社には数多くのお問い合わせが寄せられています。

研修初期は「ツールの触り方」「プロンプトの入力方法」が中心でした。

しかし、現在では、より実務に直結したテーマになってきています。

「どの業務に生成AIをはめ込むか」

「どのツールを組み合わせるか」

「情報漏洩・著作権リスクへの備え」

などへの関心が急速に高まっています。

生成AIツールの進化スピードは想像を超える速さです。

私たちコンサルタントや中小企業診断士、研修講師自身も、

“継続的なキャッチアップ”が必須の時代に入っています。

どこに注力すべきか、迷うほど進化が加速しているのが現状です。

現場定着に欠かせない「業務改善ノウハウ」

多くの企業を支援する中で見えてきたのは、

生成AIを個人で利用するだけでも大きな効果が得られる。

しかし、組織としてより大きな効果を創出するためには

生成AIのプロンプト入力等のテクニックだけでは

現場で大きな成果につながらないという事実です。

AI導入を成功させるためには、自分たちの業務に目を向ける必要があります。

ここで重要になるのが、

3M「ムリ・ムダ・ムラ」と

ECRS(排除・結合・置換・簡素化)の視点です。

3M視点で演習をしていただくと、自分の作業が、

他人から作業依頼に大きく影響されていることに気が付きます。

さらに、生成AIを活用して3Mを排除しようとすると、

業務の流れを念頭に置いた検討の必要性に気が付かされます。

そこで出てくる検討フレームはERCSです。

- E:Eliminate(排除)(やめる)

無駄な作業・手順・報告・確認などを思い切ってやめる。そもそも必要かを問う。 - C:Combine(結合)(まとめる)

類似・関連する作業を統合し、同時処理や一括化で効率を上げる。 - R:Rearrange / Replace(変える)

作業の順番や方法を入れ替えて、手戻りや待ち時間を減らす。人→AIへの置換もここに含まれる。 - S:Simplify(簡素化)(簡単にする)

手順や判断をシンプルにし、誰でもできる状態に整える。マニュアル化・標準化も含まれる。

これらの検討フレームを用いて業務をどのように変えるのか?

その業務の役割と責任はどうなるのか?

こうした視点で検討を進める必要性を感じています。

部門別に異なるAI導入のアプローチ

生成AIの活用方法と効果創出の時間は、部門によって大きく異なります。

● 総務・経理・企画部門

文書作成や資料整備など、シンプルな使い方でも即効性が出やすい。

CopilotやChatGPTを使った議事録作成、報告書、アイデア出しなどが代表例です。

● 技術・生産・設計部門

既存ソフト(CAD、ERP、MESなど)との連携を意識する必要があり、

現場の制約を踏まえたツール間連携設計が求められます。

特に工場系では、

「AIを入れれば効率化できる」という単純な構図ではありません。

現場に合ったプロンプト設計、マニュアル整備、教育設計が鍵になります。

ネクサライズの研修では、こうした部門ごとの違いを踏まえて

“現場が自ら使いこなせる仕組み”を設計することを目指しています。

生成AI導入は「業務改革プロジェクト」

生成AI研修を通して強く感じるのは、

導入・定着化は単なる「IT教育」ではなく、

業務改善・人材育成・組織変革を伴うプロジェクトだということです。

ネクサライズコンサルティングでは、

以下のステップで「現場定着」を支援しています。

- 学ぶ(基礎理解) – ツールの特徴と活用事例を学ぶ

- 実践する(業務適用) – 実際の業務でAIを使い改善効果を体験

- 仕組みにする(標準化) – マニュアル・プロンプト集を作成し標準化

- 展開する(教育・浸透) – 部門間で共有・横展開を進める

これにより、属人化を防ぎ、「AIを活かす文化」を企業内に根づかせます。

今後の展望:AIリーダーの育成へ

今後は、PoC(試行)を通じた部門別AIモデル開発や、

社内AIリーダーの育成プログラムの拡充を進めていきます。

生成AIは「一部の人が使うツール」ではなく、

“組織の共通言語”となる時代がすぐそこまで来ています。

生産人口が減少していく日本では、少ない従業員数でも

これまで通りの成果物を創出する必須ツールになります。

その未来に向けて、私たちは現場の中に

“AIを使いこなすリーダー”を生み出す

いま企業に求められている方向性です。

まとめ

生成AIを現場に定着させるためには、

「学ぶ」「使う」だけでなく、「仕組みにする」ことが必要です。

今日記載した内容以外にも、

企業への生成AI導入で気を付けるべき点が見えてきていますので

徐々に皆様へお伝えしたいと思います。

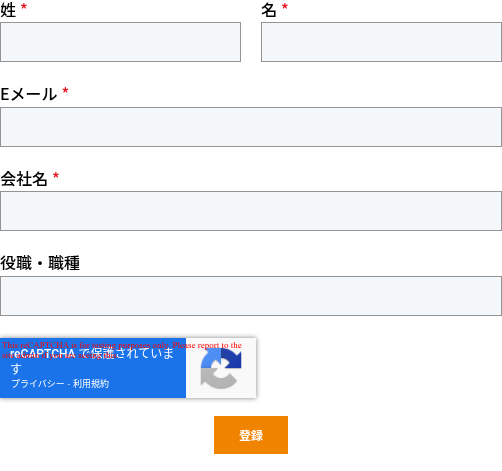

■ 個別相談のご案内

▶ 独立・副業をお考えの方(キャリアの棚卸しや設計に悩む方)

▶まずはメールで問い合わせたい

【最新コラム】

- プロジェクト事例:生成AIで“競合調査”を内製化。コストを1/10に圧縮し、意思決定を加速させた運用変革の全貌

- 【連載コラム】52歳からの起業1年目のリアル(第7回)事業計画書を「削除」した理由:動きながら作る

- 『企業診断』新連載|中小企業診断士 稼ぐ力 実践講座(辻村裕寛)

- 導入事例:Copilot社内展開を「ユースケース作成」で加速した伴走支援(製造業A社)

- 【連載コラム】52歳からの起業1年目のリアル(第6回)仕事の関係が「人生の仲間」に変わるとき────ビジネスコンテストと祭り

辻村裕寛(つじむらやすひろ)代表取締役兼CEO

IT系ベンチャー企業、SIer、コンサルティングファームを経て独立起業。現在は、働きがいと豊かさで次世代が夢を描ける社会を創るをMissonに、企業業と働く人々へのコンサルティングで持続的な変革を支援し新しい価値を創造ことをvisionに掲げ活動しております。お客様には①「変化を見抜き価値を創る」コンサルティング、②「学びで育む次世代の成長」を支える研修講、③「知恵を届け未来を動かす」執筆サービスを価値としてお届けしております。

前の記事へ

前の記事へ